来源:法经网

王海怀、王彤宙、张亚东

五月的一天,香港机场,一名行色匆匆的旅客被精准锁定并拦截。

这名旅客五官端正,留着一头干练的短发。此刻,他正在飞往温哥华的登机口,排队等待检票。

工作人员仔细比对后,确认此人正是绿城中国前董事长张亚东,便与其攀谈起来。据目击者称,双方聊了11分钟,在另一拨人赶到时,张亚东很不情愿地被带离登机口,未能登上飞往加拿大的航班。

作为中国第七大房企绿城的前掌门人,张亚东拥有双重身份,入主绿城前,曾长期在大连工作,从科员一路做到了常委,曾长期分管开发区规划等。2016年,张亚东被调往“央企”中交集团,2018年接受重任,出任绿城集团的执行总裁,后来当到董事长。

紧随张亚东之后,万亿央企中交集团出现人事强震。

2025年6月16日,中交召开2024年年度股东大会。董监高们都来了,唯独缺了总裁。含糊的解释是:因故请假未能出席。原来,早在6月4日,中交集团召开一个警示大会,会议刚结束,56岁的王海怀就被带走了。

接着6月25日,河南郑州,中交集团党委书记、董事长王彤宙一行,拜会河南主要领导。随行的,还有中交集团党委委员、副总裁杨志超等人。

次日上午,尚未回京的王彤宙,被专案组带走。这一惊变,惹得河南的媒体赶紧撤销双方会见的新闻通稿。

当晚九点,国资委召集会议,宣布中交集团人事调整:宋海良担任董事长,张炳南担任总裁。抓人,一刻不能等;任免新领导,坚决不过夜。这等“中交速度”快得让人不敢相信。

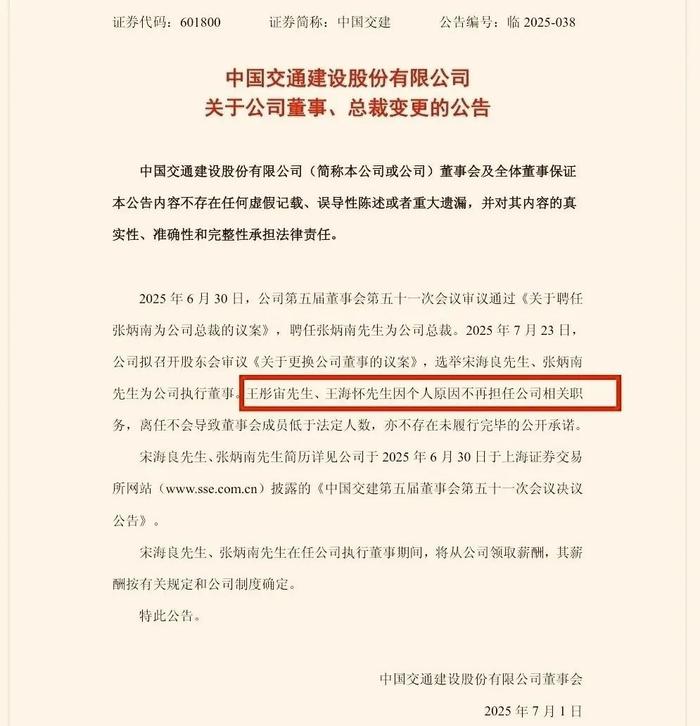

根据上市公司中国交建(601800.SH)的公告,7月23日,公司拟召开股东会议,审议这一人事的部分职务调整。

按内部说法,宋海良是“老中交”,旨在稳定军心。相比之下,总裁人选的一波三折,中交集团301会议室发生了离奇的一幕:新任二把手的座椅,期间竟然换了三次桌牌,依次的顺序是中储粮的王、中建的单,最终才是中林的张炳南。可以想象,背后经历了怎样惊心动魄的角力。

来自中国房地产报、国际金融报的消息,中交地产(000736.SZ)原董事长李永前、中交房地产集团前董事长刘起涛,相继失联。“中交系”的地震,仍在持续。

在高层震荡的表象下,中国交建的财务数据揭示了更深刻的挑战:

增收不增利:2024年营收7719亿元,同比增长1.74%,但归母净利润233.84亿元,同比下降1.81%;扣非净利润跌幅更达8.44%。

债务高压:有息负债总额飙升至6657.38亿元,同比增长16.12%,与近三年经营性现金流比值高达70.39%,流动性压力凸显。

海外突围:境外收入1352.61亿元,同比大增16.39%,新签海外订单3597亿元,占总量19.1%。秘鲁钱凯港、马东铁鹅唛车站等“一带一路”标志工程成为亮点。

尽管“中交系”力推国际化战略,但新兴业务尚未能扭转整体颓势。更严峻的是,地产板块的溃败带来的现金流压力:旗下中交地产2024年巨亏53亿元,正推进地产业务剥离;曾被视为混改样板的绿城中国,在张亚东治下利润腰斩,2024年股东应占利润预计较上年31.18亿元下降超50%。

张亚东的悲剧在于战略误判。当行业集体收缩时,他仍豪掷400亿高价拿地,甚至刷新上海徐汇滨江“地王”纪录(13.1万元/平米)。与之形成讽刺对比的是,他还拿着千万年薪,并在加拿大完成了跨国养老的准备——在房企高管普遍降薪的背景下,这成为压垮信任的最后一根稻草。

中交震荡,揭示出混改企业的制度性困局。当张亚东试图将“中交的国资背景”与“绿城的产品溢价基因”嫁接时,本质是在调和“国资安全”与“民企效率”的根本矛盾。这种撕裂在万科、金地等混改房企中同样存在,成为行业共性难题。

审计报告更暴露管理漏洞:中国交建应收账款达1380亿元,占净利润比例高达590%,严重影响资金效率;而绿城激进拿地导致新增土储成本从2021年7182元/平米飙升至如今的7982元/平米,现金流持续承压。

随着宋海良重掌中交,张炳南跨界辅佐,这一组合既要化解历史遗留风险,更要重塑商业逻辑,从而带领这家万亿巨轮穿越风暴。

权力与资本共舞的时代已经落幕,留下的不仅是千亿负债与未竟工程,更是对混改本质的深刻诘问:当国家意志与市场法则发生激烈碰撞,谁该为失控的航向负责?中交的航程仍在继续,只是舵轮已握在新人手中。㳒

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。