近日

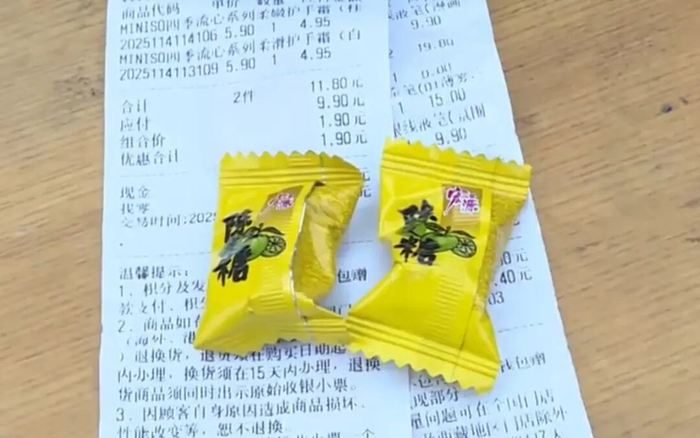

某零食线下门店

拿糖当钱找零的情况引发了热议

不少网友称

除了这家品牌

还有一些线下零售店

也存在类似的行为

“小时候就见过

只要你不主动强硬要求

‘要零钱、不要糖果’

商家就默认用糖果

代替几分、几毛钱的零钱找给你。”

在电子支付时代

现金找零的确已不太常见

但因不方便找零

就默认用糖果代替

这合理吗?

有网友称

“这是一种变相强制消费者的行为。”

“反向抹零,谁允许了。”

“那消费者是不是也可以攒糖果去结账?”

“糖果找零”现象引发消费者不满

核心原因在于

侵犯了消费者的自主选择权

这种对选择权的侵犯

并非孤立存在

不少商场的停车场

都存在无法现金支付的现象

或是张贴“恕不接受现金支付”的告示

或是没有设定人工收费出口

这无疑将不习惯电子支付的群体

拒之门外

也会给因一时无法使用手机的消费者

造成不便

此前,大多游乐场都有

“谢绝外带食品”的规定

强行将消费者的选择范围

限定在场内昂贵且单一的餐饮中

这些行为都利用场景优势

剥夺了消费者自主选择权利

这种“潜移默化”的剥夺

也发生在线上场景里

在餐厅扫码点餐时

经常会被强制要求

否则就无法完成下单

在一些线上旅游平台

购买机票时

保险、酒店优惠券等付费项目

会被精心设计为“默认勾选”

消费者必须像“扫雷”一样仔细甄别

才能避免额外支出

消费者的自主选择权

被隐藏在复杂的交互设计中

一些商家通过精巧的设计

利用了消费者

在信息、权利或心理上的弱势地位

使得自由选择沦为形式

最终达成企业单方面获利的目的

而当消费者提出不满时

往往会被商家一句“行业都如此”

轻飘带过

“糖果找零”或许不是什么大事

替代的也只是微不足道的几毛钱

引发如此热议或许也是商家没有想到的

但“糖果”在这里成为了一个象征

象征着商家强加于人的

不被需要的“替代品”

今天可以是一颗糖

明天就可能是一份默认的保险

一个强制的包装费

一次个人数据的索取

《中华人民共和国消费者权益保护法》

明确规定

消费者享有公平交易权和自主选择权

有权拒绝经营者的强制交易行为

任何形式的强制或变相强制

无论其包装得多么习以为常

或情有可原

都不能因其“微”而忽视

因其“小”而纵容

你如何看待这一现象?

你还经历过

哪些侵犯消费者自由选择权的场景?

评论区聊聊!